「お客様が何にお金を払っているのか」を理解しよう

営業にとって「お客様が何にお金を払っているのか」を理解することは、永遠のテーマです。よく知られている「ドリルを買う人が欲しいのは『穴』である」という話も、単なるマインドセットやトークのレベルで終わらせるのはもったいないです。本当にお客様が対価を支払っているものを追求する営業チームは強いです。

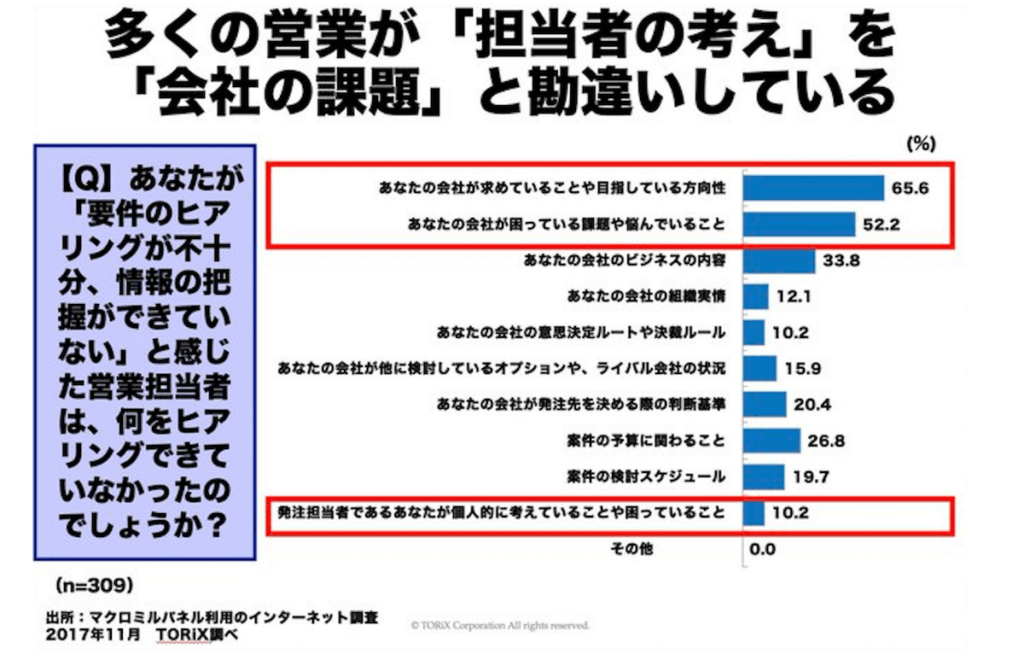

「お客様のニーズを捉えよ」「課題解決型の営業をせよ」といった指示はよく飛び交いますが、営業が把握している「お客様のニーズや課題」の多くは、実は購買担当者の個人的な意見であることが少なくありません。「会社として、何の課題を解決するためにお金を払っているのか」という観点は、意外と見落とされがちです。

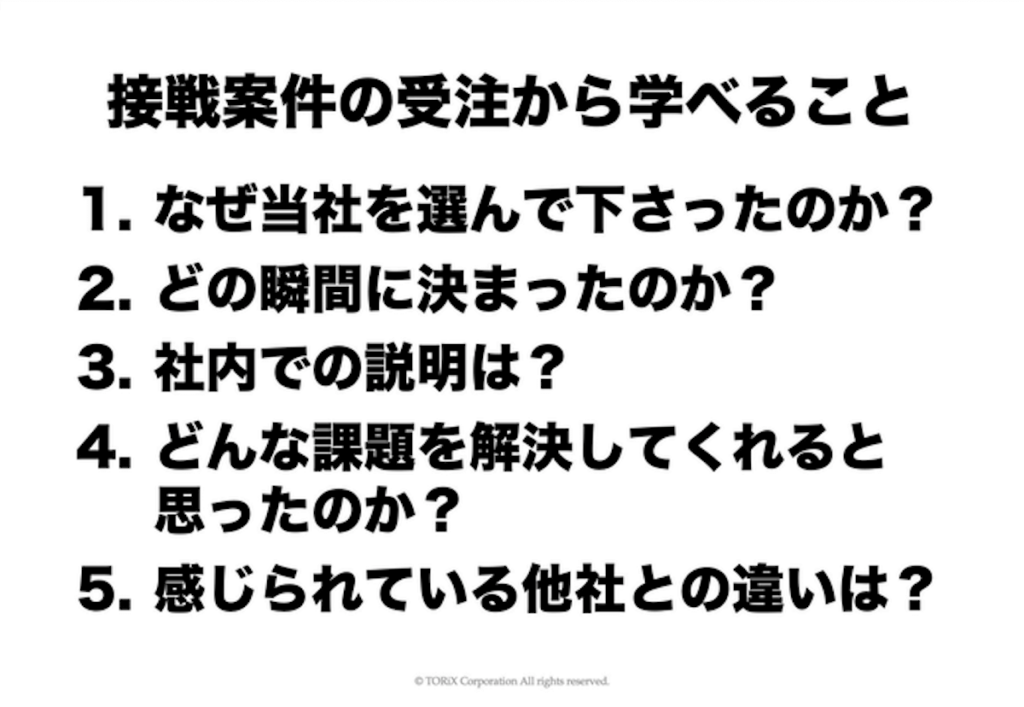

お客様が「会社として、何の課題を解決してくれると思ったからお金を払っているのか」を確かめる最大のチャンスは、接戦案件の受注直後に訪れます。提案中は口が堅かったお客様も、受注直後には本音を語ってくれることが多いのです。ここで「お客様が何に対してお金を払っているのか」を深掘りすると、意外な発見が得られることがあります。

弊社代表の高橋はかつて新人研修を受注した際、受注の理由をお客様に詳しく聞いてみたところ、次のように言われ驚いたと言います。

![]()

お客様

実は、我々は研修そのものにお金を払っているわけではないんです。

高橋は研修内容に力を入れて準備していたため、非常にショックを受けたそうです。しかし、その後のお客様の言葉がとても印象的だったと言います。

![]()

お客様

私の最初の上司は素晴らしい人で、今でもその人の教えを覚えています。講師の皆さんには「0人目の上司」として、ずっと心に残るメッセージを伝えてほしいです。

つまり、お客様が求めていたのは20年後も残るような学びの体験だったのです。高橋はこの言葉を社内に持ち帰り、メンバーと徹底的に議論した結果、単なる「新人研修」としてではなく、「20年残る学びの体験」を提供するための内容に刷新しました。

「お客様が何に対してお金を払っているのか」を最も知るのは、最前線にいる営業です。営業がどのような情報を社内にフィードバックするかが会社の業績に直結します。特にコロナ禍では多くの企業が商品開発・マーケティング・営業のプロセスを見直しており、お客様に近い営業が「商談の場面で伺うニーズ」だけでなく、受注直後に聞ける「本音」を社内に還元することが全社的な気づきや発見を促進します。

このような意味で、変化の激しい時代において、営業は企業変革のキーパーソンであると言えます。

重要なのは「抽象的な価値」

お客様は営業が想像しているものとは異なる要素にお金を払っています。

このことは、完全に理解しきることは難しいかもしれません。例えば弊社の場合、研修やコンサルティングを提供しています。表向きには研修に対してお金をいただいていますが、実際にはもっと抽象的な価値に対してお金を払っているとお客様は感じていらっしゃるのです。

以前、ある企業で役員の方がいらっしゃった際、高橋が数千万円規模の見積もりを提示しました。高橋は予算に対して少し高いかなと思いつつ「これが最善です」と提示したところ、意外にも「あっさり受け入れられた」ことがありました。その後、その役員の方が次のように言いました。

![]()

お客様

今回の研修はご褒美だから、むしろこれくらい充実していた方がいいかもしれませんね。

高橋が「ご褒美とはどういうことですか?」と尋ねると、お客様は次のように言いました。

![]()

お客様

人材育成は全員が受けられるものではなく、特に能力や意欲が高い社員に対して、会社として積極的に投資しているというメッセージを伝えたい。だからこそ豪華な内容が良いのです。

その企業は全社的な育成にも力を入れている会社でしたので、高橋はその考え方を聞いたときに「なるほど、そういう捉え方もあるのか」と感銘を受けたと言います。

確かに、私たちも日常生活で「今日は自分へのご褒美に少し高級なレストランに行こう」と思うことがあります。多くの人が普段の価格帯より少し高いお店の方が特別感が増す、という経験をしたことがあるのではないでしょうか。上記の提案についても、お客様が求めていたのはまさにその特別感だったのです。

このように、お客様が何にお金を払っているのかという点については本当に多種多様な要素があり、営業が事前にすべてを理解するのは難しいかもしれません。

「具体的な価値」よりも「抽象的な価値」で勝負しよう

ある企業の方は、例えば広告代理店なら電通、コンサルティング会社ならマッキンゼーといった業界のトップ企業に依頼することがあると聞いたことがあります。その方は、実際に電通とマッキンゼーの両方に依頼した経験があると話されていました。

その方が話していたのは「会社の経営陣は、業界のトップ企業に依頼して失敗した場合、それ以上の選択肢はないと納得しやすい」ということでした。つまり、失敗できない重要な案件ではあえてそういったトップ企業に依頼することで、結果に対しての安心感を得ているわけです。少し極端に言えば、「この会社で駄目だったら他でも無理だろう」と思われるほどの信頼性で買っているのです。

これは無形商材に限らず、有形商材でも同様のことが言えます。先日、高橋が知り合いの方が経営しているおしゃれな文房具店に行き、少し高価なボールペンを購入しました。高橋はこれを妻へのプレゼントとして購入したのですが、通常のボールペンと比べるとかなり高額です。形のある商品ですが、これは単にボールペンとしての価値ではなく、妻への感謝や「喜んでほしい」という気持ちを示すために購入したものでした。このように、形ある商品を購入する際も、実際には感謝や気持ちといった「抽象的な価値」に対してお金を払っていることがあるのです。

世の中には「具体的なものにお金を払います」というお客様と、「抽象的なものにお金を払います」というお客様がいます。弊社としては抽象的な価値にお金を払うお客様の方が良好な関係を築きやすいです。

逆に「具体的なもの」に対してお金を払うお客様は、より良い具体的な選択肢が現れた場合にはすぐに目移りしてしまうことがあります。例えば、通常10万円のものが7万円で売られていると、3万円お得だから購入するというのは非常に具体的な価値にお金を払っているということです。もしも6万円の商品が現れたら、また目移りしてしまうかもしれません。

具体的なものは提供できる範囲に限界があります。スペックや価格といった具体的な要素は訴求しやすい一方で、その範囲での勝負になってしまいます。

お客様の「購入理由」を把握しよう

例えば、弊社の支援先にはメーカーが多くあります。彼らの営業はデモという形で実機を持参し、実際にお客様に触れてもらう機会を設けます。しかし、このデモを「勝負どころ」と捉え、準備を整えて営業に臨むわけですが、「デモさえ見せれば大丈夫」と思い込んでしまうことがあります。

そうなると、営業はお客様が本当は何にお金を払っているのかを深く考えなくなってしまいます。結果として、失注した場合の社内報告は「スペック面で劣っていると言われた」「価格が予算に合わなかった」といった表面的な理由に終始してしまいます。

このように、お客様が何に対してお金を払っているのかという点を見極めずに営業をすると目先の具体的な要素にとらわれてしまい、本質的な価値提供ができなくなります。そのため、常にお客様が求めている真の価値を考え続ける姿勢が重要です。

しかし、メーカーの中でも優秀な営業の方々は商談を成立させてからデモに臨んでいます。どういうことかというと、デモの前にお客様の「購入したい」という気持ちを固めた上で、「念のため、実物をご確認されますか」というスタンスでデモを行うのです。これにより無駄な価格交渉も避けられます。

では、彼らがどうやってデモをする前に商談を成立させているのかというと、「お客様が何にお金を払おうとしているのか」をしっかりと把握し、その点について合意を取っているのです。「今回、こういう理由でご購入されたいのですね」というポイントを明確にした上で、「ただ、実物を見てからの方が安心ですよね」といった形でデモに臨むのです。

一方、同じメーカーの営業でも、苦戦している方々は「とりあえず実物を見てもらえば興味を持ってくれるだろう」とか、「見れば商品の良さが伝わるだろう」と考えてデモを行います。これは、具体的な機能や特徴にお客様が「引っかかってくれる」ことを期待しているだけに過ぎません。

鍵を握るのは「接戦の決定場面を問う質問」

「お客様が何にお金を払っているのか」という点をしっかりと理解している営業は、やはり成績も上がりやすいです。ただし、これは簡単にわかるものではありません。お客様の声を聞いて、「そういうところに価値を感じているのか」という驚きや気づきを積み重ねることで、徐々に感覚が掴めてくるものです。

そこで、『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)の中でも「接戦の決定場面を問う質問」というトピックについて解説しています。具体的には「途中までは迷われていたと思いますが、どの場面で心が動いたのですか?」と尋ねることで、お客様が何にお金を払おうとしているのかを把握しやすくなります。

具体的な要素で勝負することの限界が、数年前に比べてはっきりと現れてきました。というのも、お客様が以前よりも商品について詳しく調べるようになっているからです。場合によっては、お客様の方が営業よりも詳しいことさえあります。情報収集の段階で「あれがほしい」とか「これにしよう」と決めているお客様も増えています。これは、ほとんどの業界で共通して見られる現象です。

そうなると、事前に商品情報を調べているお客様の心を動かせるのは、お客様が何にお金を払おうとしているのかをしっかりと理解している営業になります。このような背景から、営業の本質を深く考えることがますます重要になっているのです。