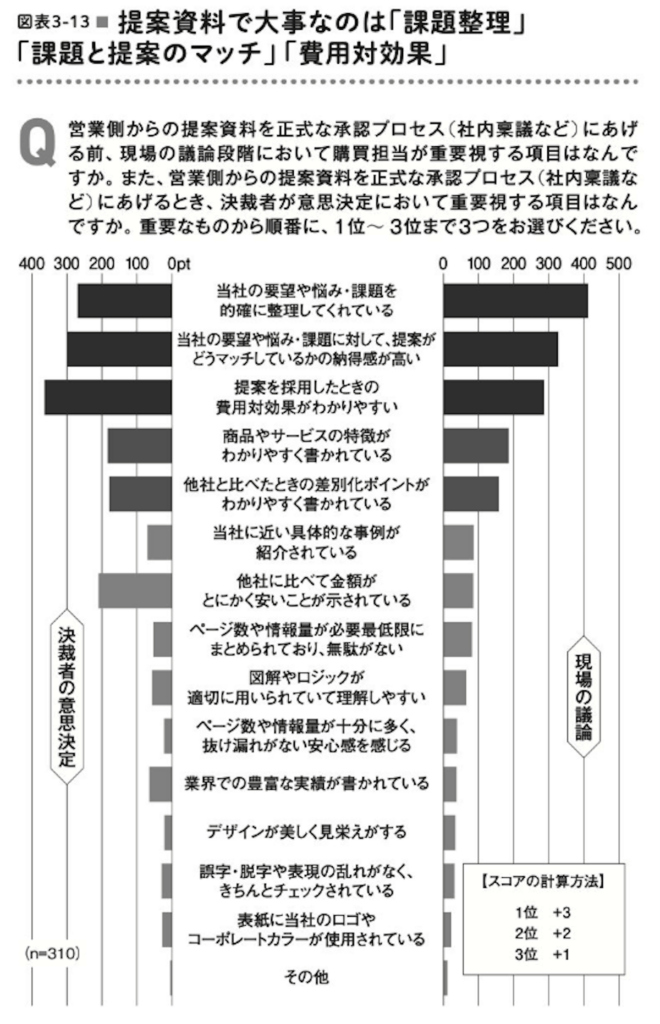

提案書で強調すべき3つのポイント

法人営業において提案書を作成する際、特に強調すべきは以下の3つの要素です。

- 課題整理

- 課題と提案のマッチ

- 費用対効果

現場レベルでの議論では、まず「課題整理」に焦点を合わせましょう。課題が明確でないと、その後の提案も全てずれてしまいます。「自社の強み」や「自社の勝ちパターン」に繋げようとし過ぎるとお客様の課題に対する理解が深まらない可能性があります。課題の解像度を上げることでお客様に「この営業は課題を理解してくれている」という認識を持っていただくことが重要です。

提案の細部を詰める前に、まず「課題整理」と「課題と提案のマッチ」をお客様と繰り返し議論して磨き上げることが重要です。それにより提案骨子のフィット感が上がったところで、社内に説明する費用対効果のロジックをお客様と一緒に詰めましょう。特に高額な商材の場合、お客様と二人三脚で進めることが求められます。

決裁者が提案書を見るときは現場レベルとは違って「費用対効果」「他社に比べた金額の安さ」への注目度が一気に上がります。ここで重要なのは、「効果に対してどうか?」「他社と比較してどうか?」といったように、決裁者は何かと比較した「相対」で金額を見るということです。現場を味方につけておくべき理由はここにあります。

高額な提案は「見積金額の解釈の仕方(何とどう比べるからお買い得なのか)」までをセットにして現場から上げて貰う必要があります。決裁者は細かいところまではわからないため、多くの場合「解釈の仕方」について現場からコメントが入ります。金額だけが独り歩きしないようにしましょう。

上申の前、お客様に 「この案件はお客様が選定してから上にあげるのですか?それとも、複数の選択肢をそのままあげて、上の方がご判断されるのですか?」と確認しましょう。後者の場合は注意が必要です。「当社を推して頂くお願い」だけでなく、「金額の解釈の仕方」についての材料を提供しておきましょう。

例えば1000万円の提案をする場合、「今回の目的に(当社提案以外の)別の手段で対応するのであれば、数千万円かかる。そのため、当社の提案は非常にリーズナブルである」ということを理解していただきましょう。その際、提案する側が「数千万円かかる他の手段」について詳しくなっておく必要があります。そういう意味での競合研究は必要です。

提案書では「お客様の言葉」を使おう

他人が作成した資料は、どれだけ論理的に書かれていても理解するのは難しいです。

例えば、ある会社では「お客様」のことを「得意先」と呼ぶことがあります。

その場合、提案書の中で「得意先」という言葉を使用している方が相手にとっては馴染みがあり、理解しやすいわけです。しかし、「お客様」と表現してしまうと、相手の頭の中では「うちでは『お客様』はエンドユーザーのことを指すんだけどな…」というような違和感が生じてしまいます。

そのとき、営業側が「これは一般的な言葉として『お客様』と表現しているだけで、御社の場合は『得意先』のことを指しています」と口頭で説明したとしても、相手にとってはその違和感は完全には拭えません。

そのため、提案書や資料を作成する際に重要なことは相手にとって自然に受け入れられる言葉を使うことです。

例えば、お客様が中期経営計画を策定し、それが「●●ビジョン2030」という名称で社内で広く認識されている場合、その呼称を提案書の中でそのまま使います。「●●ビジョン2030の実現のために」といった表現にすることで、お客様に「この提案はちゃんと当社の方針を踏まえて作られているんだな」と感じてもらうことができるのです。

カギを握るのは「要件整理のスライド」

以前、弊社代表の高橋が前職で新卒メンバーを採用していた際に、「新卒1年目の社員が一部上場企業の新規開拓で受注を取るにはどうすればよいか」を考えていた時期がありました。いろいろ試した中で効果があった施策のひとつが「提案書の書き方をある程度揃える」ということでした。完全にテンプレート化してしまうと味気なくなってしまうため、提案書の表紙から数えて3ページ以内に必ず1枚のスライドを入れるようにしました。

その1枚というのは、書籍『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)で紹介した提案ロジック構築力における要件整理のスライドです。

特に金額の大きい商材を扱っている営業が要件整理のスライドを活用すると、受注率が非常に高まる傾向があります。金額が大きくなるとお客様も購入する際に慎重になり、「本当にこの提案は当社に合っているのか?」と考えるため、要件整理のスライドが効果的に働くのです。

要件整理のスライドはお客様の課題を的確に整理していることを訴求できると同時に、その課題に対して提案がしっかりマッチしていることも伝えられます。

また、費用対効果については主に次の4つの観点から評価されます。

- ①売上アップやコストダウンができるかどうか

- ②会社の将来の成長イメージが描けるかどうか

- ③理念の実現に繋がるかどうか

- ④心理的負担やストレスの軽減に繋がるかどうか

課題整理と課題と提案のマッチに加え、これら4つの観点から費用対効果をしっかりとお客様に訴求することで、お客様が重視する3つのポイントを押さえた提案書を作成することができます。