「事実と解釈を分ける文化」を作るために重要なこと

営業組織において「取りこぼしによる失注」が多い場合、その背景には「事実」と「解釈」が混同されているケースが多々見られます。例えば、お客様が以下のように言ったとします。

![]()

お客様

私は良いと思いますので、社内で話してみます。

そのような場合、営業は「お客様にプレゼンが響いていました」と社内に報告することがよくあります。しかし、実際には、裏でキーパーソンの賛同が得られずプロジェクトが停滞してしまうことも少なくありません。このような取りこぼしを防ぐには、事実と解釈をしっかりと分け、事実を正確に把握することが重要です。

商談の中で、お客様が「私は良いと思いますので、社内で話してみます」と言った場合、その場で押さえるべき「事実」としては、以下のようなものが挙げられます。

- 意思決定に関わるのは誰か

- 重要人物はどのような意見を持っているか

- 社内で話される具体的な予定はいつか

これらの事実を正確に把握するためには、営業がその場でお客様に対して適切なヒアリングを行う必要があります。

また、営業が「お客様にプレゼンが響いていました」と社内に報告する場合、マネジャーはその「解釈」に基づく報告の裏にある「事実」を確認することが求められます。具体的には、以下について確認しましょう。

- 実際にはどのような言葉が交わされたのか

- 意思決定に関わる情報はどこまで聞いているのか

- 次のステップとして何を確認しているのか

営業組織内で「事実と解釈を分ける文化」を根付かせるためには、商談や社内報告の場で、「実際にはどのような言葉が使われたのか」「具体的な予定としてはいつになるのか」といった事実を確認することを習慣化することが求められます。

しかし、現実にはこれがスムーズに進まない理由があります。それは、営業が「事実と解釈の違い」を理解しているものの、お客様に事実を確認することを躊躇ってしまうからです。踏み込んで聞くことに対する怖れがあると、それまでに得られた情報を無意識に正当化して安心しようとする心が働きます。

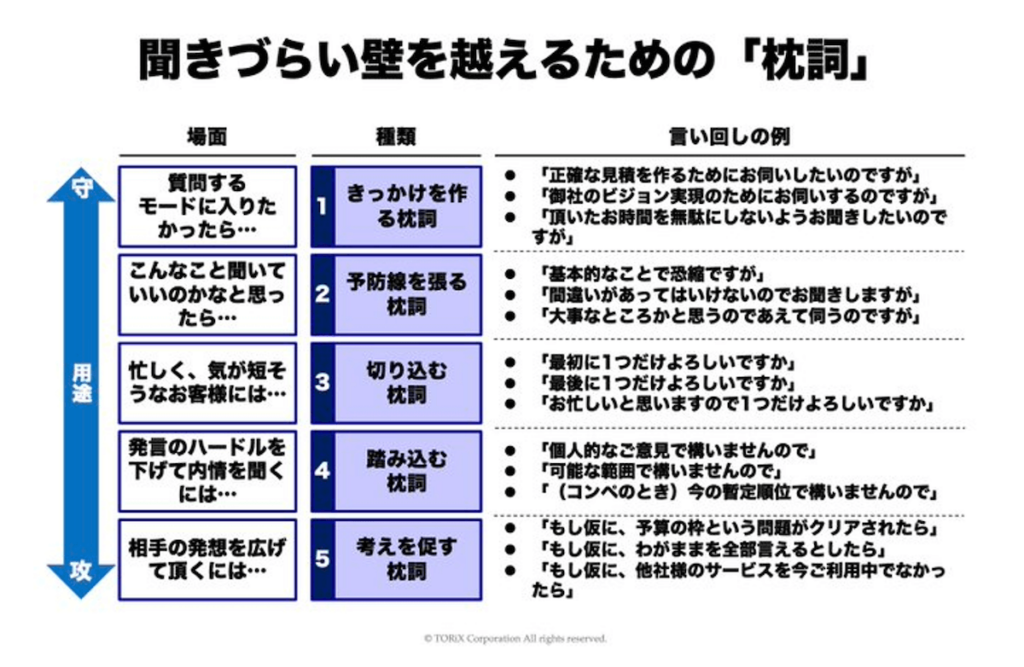

そのような場合、枕詞をつけて、一歩踏み込んで事実を確認するようにしましょう。

例えば、以下のように相手に配慮しつつも具体的な事実を確認する質問をすることで、踏み込んで聞くことへの怖れを和らげることができます。

![]()

高橋

●●様にあとでご負担やご迷惑がかからないように1つ伺いたいのですが、この件は社内でいつお話される予定ですか?

それにより、お客様に事実をきちんと確認する習慣を身につけ、結果として取りこぼしを防ぐことができるようになります。

大事なのは「バッド・ニュース・ファースト」

なぜ事実と解釈が混ざってしまうのでしょうか。その原因の1つは、営業の心理にあります。「悪い報告をしたくない、良い報告をしたい」という気持ちが働くのです。そして、メンバーがそのように思うのは「報告内容によってマネジャーの態度が変わるから」です。

例えば、マネジャーに悪い報告をすると途端に不機嫌になったり、態度が急に変わったりすることがあります。そうなると、メンバーとしてはできるだけ良い報告をしておきたいと思うものです。

しかしそうすると、後になって「え?」と驚くような状況が生じることがあります。例えば、「受注が固い」と報告されていた商談にマネジャーが同行してみたら、実際には全然その段階に達していなかった、というようなことです。

そのため、マネジャーは悪い報告を受けても冷静さを失わないことが重要です。もちろん、営業組織においてマネジャーが良い報告を聞きたくて、悪い報告を聞きたくないと思うのは自然なことです。当然、良い報告に喜ぶことも自然なことですが、悪い報告を受けたときに「何だと!」と感情的になったり気分を害したりすると、メンバーは「悪い報告をしてマネジャーの機嫌を損ねるよりも、良い感じに報告しておきたい」と考えてしまうのです。

弊社代表の高橋が新卒で働いた会社では「バッド・ニュース・ファースト」という言葉がよく使われていました。これは、「良い報告よりも悪い報告こそ真っ先にしよう」という意味です。この「バッド・ニュース・ファースト」という考え方は非常に秀逸です。というのも、悪い報告はどうしても遅れがちになるものだからです。

報告が遅れがちになると、事態が悪化していくことがよくあります。しかし、メンバーが勇気を出して早く報告してくれた際に「早く報告してくれてありがとう」と感謝され、その結果マネジャーに支援してもらい、事態が好転するといった良いことが起これば、「もっと早く報告しよう」と思うようになります。

一方で、バッド・ニュース・ファーストで早く報告したにもかかわらず怒られたり、嫌な思いをした場合、「早く報告したのに、結局嫌な思いをした」と感じてしまうでしょう。

「バッド・ニュース・ファースト」には具体的な支援を

「プレッシャーをかけるスタイルのマネジメント」というものがあります。具体的な指示やフィードバックをせずに、プレッシャーだけをかけるマネジメントスタイルです。

例えば、「明日大事な商談です」とメンバーに言われたら、マネジャーが「絶対に受注してきてね」とか、「このお客様で受注できなかったら大変なことになるから頑張ってね」といった具合にプレッシャーをかけるのです。

プレッシャーによってメンバーが良い成果を上げてくれれば、マネジャーとしては楽です。しかし、マネジャーがプレッシャーだけをかけるマネジメントスタイルに依存してしまうと非常に危険です。

典型的な例として、目標達成プレッシャーがあります。「今月はまだ目標の○○%しか達成していない。この状況がどれほどまずいか分かるか?」と危機感を醸成するのです。厳しい状況の時に危機感を醸成すること自体は否定しません。しかし、その後で「だから、各自頑張ってくれ。以上、解散」というように、プレッシャーだけをかけて終わるのでは、マネジャーとしての役割を果たしているとは言えません。

このようなプレッシャーによるマネジメントはマネジャーにとっては楽かもしれませんが、メンバーにとっては具体的な支援が得られないばかりか、プレッシャーがかかっている状況で悪い報告をすることに対して億劫に感じるのが正直なところでしょう。

そのため、メンバーが困っている状況に対してただプレッシャーをかけるだけでなく、具体的な支援を提供する、あるいは困りそうな状況を事前に察知して対策を講じることがマネジメントにおいて重要です。

事実と解釈が混ざりがちになるときに、「事実と解釈をきちんと分けなさい」とか「それは事実なの?それとも君の意見なの?」と尋ねるだけでは、あまり効果的に機能しません。

重要なのは、マネジャーが報告の内容によって感情や気分を悪くしないことです。そして、バッド・ニュース・ファーストを実践した人には必ず良い結果がもたらされるようにすることが大切です。具体的には、メンバーが悪い報告をしてくれた際に適切に介入して具体的な支援を提供するようにしましょう。

こうした土台が築かれれば、自然と事実と解釈を分ける文化が形成されます。希望的観測に基づく報告よりも事実に基づいた報告をした方が有益だとメンバーが感じられるようになれば、事実の報告は増えていきます。

また、マネジャーが「それは事実なの?それとも君の意見なの?」と尋ねると、威圧的に聞こえてしまうことがあります。それが原因でメンバーが萎縮してしまうのは好ましくありません。

そのような場合は「お客様のセリフを教えて」といったように聞くことで事実を確認するようにしましょう。マネジャーが頻繁にお客様の具体的なセリフを尋ねるようになると、メンバーはしっかりとお客様の言葉を覚えておき、マネジャーや社内に報告するようになります。

そのようにしてメンバーが報告しやすい状態を作り、事実と解釈を分ける文化を築いていきましょう。